NHKの大河ドラマ『べらぼう』では、7月27日の第28話が衝撃的な内容だった。18世紀後半の江戸幕府を仕切っていた田沼意次(演者は渡辺謙)の息子・田沼意知(演者は宮沢氷魚)が、1784年3月24日に江戸城の殿中で旗本の佐野政言(佐野善左衛門)に激しく斬られてしまった。

【関連】『べらぼう』で田沼意知を斬った佐野政言の墓はどこにあるのか

田沼意知は死亡し、佐野政言も4月3日に切腹となった。個人的な恨みのために犯行に及んだとされる佐野政言。具体的に何を恨んでいたのかはわかっていない。

江戸城の殿中での刃傷事件というと、“赤穂浪士”事件の端緒となった“吉良上野介を浅野内匠頭が斬った出来事”がよく知られていた。それは1701年のことだ。

なぜ、こうした刃傷事件がたびたび江戸城で起きるのか。それは、江戸城に参内する人たちが武士であり、かならず帯刀していたからだ。いわば、常に凶器を持っているのと同じだった。

比較すると、朝鮮王朝の宮廷ではこういう事件は起こりにくい。参内するのは文官ばかりで帯刀していないからだ。いくら激怒しても、とっさに刀を抜くということができないのだ。こういう点でも、江戸幕府と朝鮮王朝の仕組みの違いが明らかになってくる。

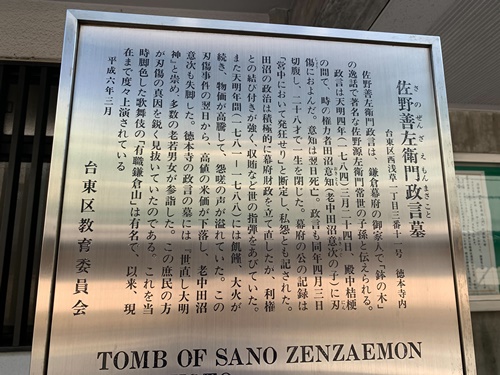

佐野政言に話を戻すと、彼の墓は浅草の徳本寺にある。当時は飢饉があって物価が高騰していた。しかし、刃傷事件の翌日から高値の米価が下落し、息子を失って絶望していた田沼意次もやがて失脚してしまった。

その結果、佐野政言は“世直し大明神”と庶民から崇められた。高くなった米の値段が下がったこともあって、江戸の人々が徳本寺にあった佐野政言の墓に盛んにお参りするようになった。

さらに、この事件をもとに小説や芝居が作られて、庶民の関心を呼んだ。その中でも、歌舞伎の『有職鎌倉山』は特に有名で、絶大な人気を誇った。上演されるたびに“世直し大明神”が脚光を浴びたのである。

文=康 熙奉(カン・ヒボン)

■【関連】『べらぼう』に登場する田沼意次と似た存在を朝鮮王朝で例えると誰なのか

前へ

次へ